| Date | 2025 |

|---|---|

| Lieu | Le Mans, quartier des Sablons |

| Catégorie | bureaux, équipements |

| Type | transformation |

| Client | Quartiers de Demain Cénovia GIP EPAU |

| Statut | concours |

| Surface | 8 000 m² |

| Montant | 10,4M€ |

| Mission | architecte associé à dadour de pous |

| Équipe | Paysagiste : Cyrille Marlin Montage d’opération : Sol&DevBureaux d'études : Terrell(TCE)VPEAS (économiste)Gui Jourdan (acousticien)Olso (ré-emploi et économie circulaire) |

| Date | 2025 |

|---|---|

| Lieu | Le Mans, quartier des Sablons |

| Catégorie | bureaux, équipements |

| Type | transformation |

| Client | Quartiers de Demain Cénovia GIP EPAU |

| Statut | concours |

| Surface | 8 000 m² |

| Montant | 10,4M€ |

| Mission | architecte associé à dadour de pous |

| Équipe | Paysagiste : Cyrille Marlin Montage d’opération : Sol&DevBureaux d'études : Terrell(TCE)VPEAS (économiste)Gui Jourdan (acousticien)Olso (ré-emploi et économie circulaire) |

L’appel des Quartiers de Demain démontre que l’architecture continue d’être politique et de faire politique. D’utilité publique et au service de la collectivité, l’architecture a donc une place dans les débats de société et le dialogue compétitif illustre bien cette démarche et reconnaît (enfin) la puissance de cette discipline et l’importance de la qualité du cadre de vie.

Notre positionnement s’inscrit dans l’actualité politique, où les crises ne cessent de se superposer, voire se croiser. Dans ce contexte, nous considérons l’architecture comme la spatialisation du projet démocratique. Nous saluons et souscrivons la démarche mise en place, valorisant le dialogue citoyen, mobilisant les ressources et les forces locales. La préparation en amont assoit clairement des liens de confiance entre les différents acteurs et actrices présentes et nous espérons que la production de connaissances proviendra de toutes les personnes présentes et de celles qui le sont moins, car souvent peu visibles ou peu valorisées.

Notre démarche s’inscrit donc dans cette volonté de faire avec l’existant, de mettre toutes les expertises au service du cadre de vie et du bien-être commun. Faire avec les gens, faire avec le bâti, faire avec les appropriations formelles et informelles existantes, faire avec les rencontres, faire avec ce qui n’est pas visible, faire avec ce que nous avons longtemps caché, ignoré, dévalorisé : faire du lien, faire de l’architecture un outil d’émancipation.

Notre démarche s’ancre dans la réalité quotidienne du quartier des Sablons au Mans. Elle se construit et s’est enrichie durant 7 mois à travers un dialogue continu, dans une logique d’échanges et d’allers-retours, de questions soulevées et de débats suscités : avec l’équipe des Quartiers de Demain, avec des habitantes et habitants des Sablons, des responsables associatifs engagés, commerçant·es, élu·es, aménageur, services en charge des projets urbains, ou acteurs historiquement présents. Mais aussi avec des acteurs et des actrices hors du périmètre présenté lors de la consultation, mais qui nous ont permis de construire de possibles partenariats et alliances pour soutenir une économie solidaire et sociale dans le quartier.

Ces échanges révèlent la multitude des points de vue et des représentations, propres à chacune et chacun, et participent au cheminement sinueux de la co-construction d’un projet commun. Cette méthode nous a incités à questionner en permanence les décisions prises, tout en explorant celles qui pourraient mieux répondre aux enjeux de demain. Mais elle est loin d’être terminée et nous en imaginons la suite.

Par sa position centrale dans le quartier, la maison du projet ouverte depuis 2023 sera le lieu de ces échanges avec des permanences possibles de l’équipe de conception au cœur du quartier des Sablons, dès les phases d’études de conception des projets jusqu’à la réalisation de l’opération.

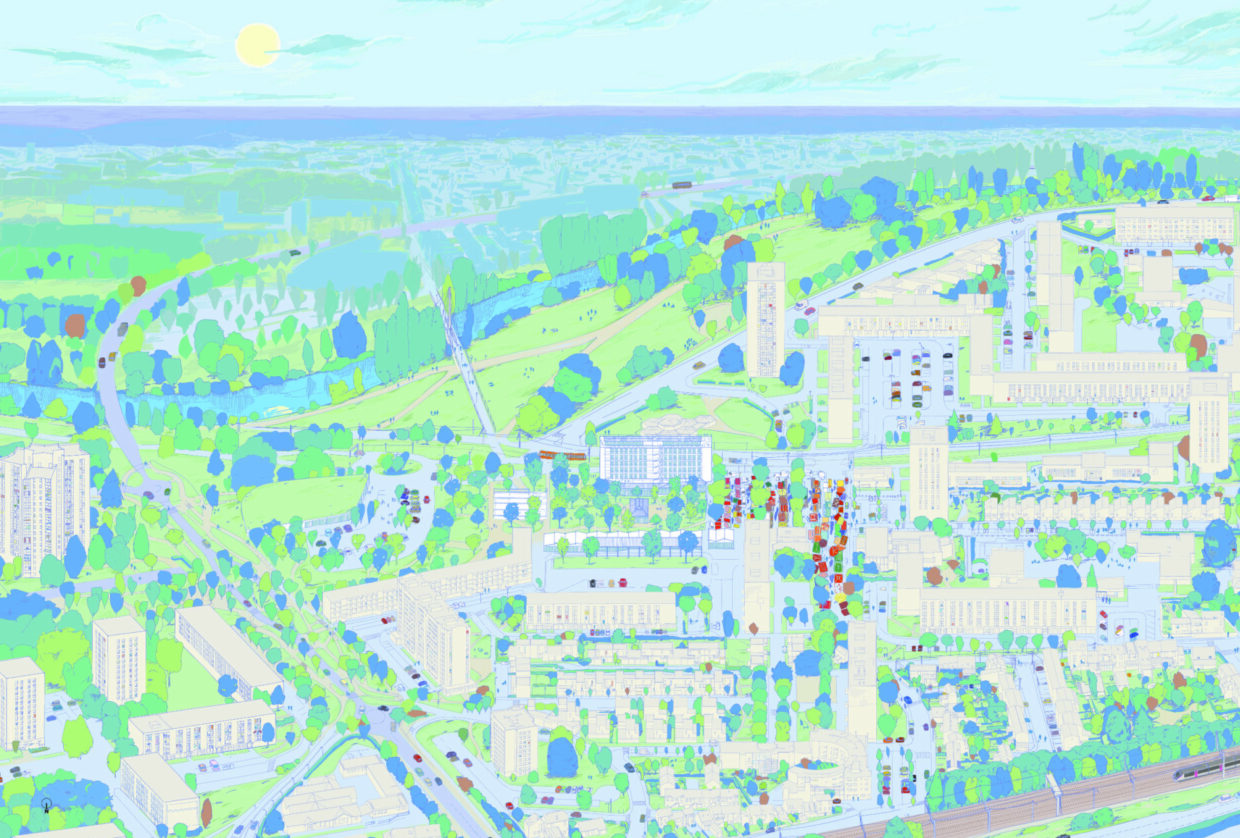

Relever est sans doute la première étape de notre approche qui permet d’identifier clairement les paramètres en jeu dans la transformation d’un quartier. Basée sur une série de relevés effectués sur place et en archives, les relevés (relevé topographique, relevé architectural, relevé habité, relevé climatique, relevé de végétation, relevé des temporalités, relevé de micro-situations, relevé des ambiances…) nous permettent de dessiner un écosystème et d’en saisir les dépendances, les alliances et les relations.

C’est en relevant et en analysant rigoureusement les données existantes, sans se fier aux approximations, que nous formulons nos hypothèses, ajustons le réel et décidons des transformations à mener. Relever factuellement avant d’interpréter, c’est ne pas passer à côté des potentiels. Cette démarche nous pousse à identifier les bons paramètres, éviter les oublis et limiter les erreurs qui biaisent les décisions. Elle permet de saisir pleinement le potentiel de l’existant, d’évaluer ce qui se joue, ce qui manque, et d’y répondre avec justesse. Relever, c’est adopter une posture résiliente, en phase avec ce qui est déjà là.

Aux Sablons, trop de ruptures se sont dessinées au fil du temps, des transformations, et des agrandissements. La rupture culturelle, la confiscation de certains espaces, des rez-de-chaussée aveugles, des impasses, des liaisons bloquées, la vacance imposée, le morcellement de l’ensemble, la dégradation des relations sociales, l’entrée dans le quartier, l’effacement des traces du passé, des espaces latents peu qualifiés. En identifiant clairement ces ruptures, en pansant les liaisons, nous parvenons à imaginer le projet à venir. Relier le haut au bas, l’avant à l’arrière, le loin au plus près, le quartier à la ville, pour que les habitant·es et les non-habitant·es du quartier s’y rendent, y passent du temps et se sentent autorisé·es d’y être ou de cheminer. Les relations ordinaires des habitant·es des quartiers avec la plupart des autres vivants, lézards, passereaux, rapaces diurnes et nocturnes, escargots, limaces, lapins, renards sont l’un des premiers gages de qualité du cadre de vie. Elles sont le signe évident d’un milieu humain qui ne serait pas constitué uniquement d’humains. Elles sont aussi le signe évident des diversités de conditions spatiales des quartiers (vent, eau, humidité, atmosphères, ombres et soleil, température des surfaces, recoins pour se cacher, anfractuosités, herbes et arbres, nourritures…). Elles sont les signes des conditions qui constituent l’environnement des habitant·es.

Le quartier des Sablons est une ressource abondante et foisonnante,

Le projet envisagé entend protéger, valoriser et faire perdurer ce qui fonctionne déjà au cœur du quartier, tel que le marché hebdomadaire le jeudi, dont on ne mesure peut-être pas assez l’impact positif sur l’esprit de convivialité et sur les interactions humaines qui forment l’espace commun.

Le foncier, et souvent son acquisition par la Ville, est un atout majeur, voire extraordinaire, à partir duquel il devient possible de réfléchir non seulement en termes de programmation, d’usages mais aussi de temporalités. Tout comme l’occupation d’un lieu ne se termine jamais, les transformations d’un quartier ne peuvent qu’être enrichies lorsque le foncier est disponible. C’est depuis cette disponibilité que des scénarios de vie peuvent être imaginés. Loin de la spéculation foncière, cette disponibilité consolide la vie du lieu et enrichit l’offre existante d’espaces disponibles, souvent bien desservis, notamment pour l’économie sociale et solidaire.

Chacune et chacun d’entre nous est le fruit d’une époque, d’un contexte, le fruit du lieu et des trajectoires offertes. Les qualités et la pluralité d’espaces aux Sablons, de récits et d’histoires personnelles sont une richesse sur laquelle le projet peut être fondé pour autant que l’on pose un regard sur le quartier des Sablons avec un « nuancier », avec délicatesse sans être naïf au regard des problématiques de sécurité et de violences ; des histoires joyeuses, moins joyeuses ou tragiques ne doivent pas empêcher de rêver aux Sablons, d’offrir un cadre de vie accueillant et d’ouvrir les horizons pour les jeunes, pour les femmes seules, pour les personnes âgées, les personnes en situation handicap, les personnes primo arrivantes ou toute autre situation de vie.

Les espaces disponibles dans le Laffitte et la Galerie nord sont une occasion d’ouvrir ce champ des horizons en accueillant des activités économiques et artisanales nouvelles au sein du quartier par la création d’un pôle d’économie sociale et solidaire autour de deux acteurs intéressés à venir que sont Pépina et Etic, qui ont la capacité de développer un modèle économique en cœur d’un quartier politique de la ville ; entre soutien aux dynamiques locales endogènes pour dynamiser et amplifier les vitalités existantes et accueil d’activités extérieures susceptibles de renforcer l’attractivité du territoire.

La qualité de l’architecture existante nous engage à transformer les bâtiments et les espaces plutôt qu’à les démolir pour reconstruire, renouvelant ainsi l’image du quartier.

La transformation du Laffitte modifie les représentations du quartier. Côté sud, depuis le boulevard Churchill, avec un rez-de-chaussée à double hauteur, des transitions douces depuis la chaussée qui invitent à s’immiscer dans les lieux. La flexibilité de la trame structurelle et la conception bioclimatique permettent de dessiner aux étages des espaces traversants, prolongés par de larges balcons avec vue sur l’Huisne et le grand paysage. La surélévation en toiture s’inscrit dans une logique de densification maîtrisée et respectueuse du gabarit existant. Elle permet d’envisager deux espaces d’exception avec une très large terrasse ouverte vers le paysage.

En façade sur le boulevard, le bâtiment signale l’entrée du quartier, affirme son rôle de seuil urbain et en structure les accès. À l’arrière, il articule des échelles variées, et organise la transition entre l’espace public et les tissus plus intimes : la maison du projet, la halle sportive, la pépinière d’entreprise et plus loin, les immeubles d’habitation.

Au Sud, en rez-de-chaussée du Laffitte, le projet propose côté boulevard Churchill de revaloriser les espaces commerciaux existants en magnifiant les espaces avec des devantures double hauteur permises par le système structurel existant. Les nouveaux espaces commerciaux, de plain-pied, avec l’extérieur profiteront à la fois d’une visibilité plus forte côté rue, d’un accès véhicule facilité par une pente douce, et profiteront des espaces de stockage côté nord.

À l’Ouest du Laffitte, le projet propose de restructurer les niveaux de plancher, afin de combler les espaces interstitiels existants en contrebas au pied de la façade Ouest assurant une fluidité et de nouvelles qualités des espaces publics.

Au Nord du bâtiment, les structures de toitures existantes sont déconstruites, le socle remodelé dans son architecture,

En complément des espaces commerciaux au Sud, les espaces programmatiques au Nord abritent des lieux liés à la solidarité, à la convivialité et au soin :

Sur l’ensemble des abords, le terrain est modelé, pour retrouver des cheminements en pente plus naturels et doux, qui reconnectent avec les niveaux de plancher et le tissu urbain environnant notamment la coulée verte à l’Ouest, la station de tramway, l’arrivée depuis la passerelle Newton.

L’enveloppe du Laffitte est modifiée par l’ajout d’un dispositif bioclimatique en façade Sud composé des éléments suivants :

La maison du projet devient le pavillon central du jardin pouvant accueillir des scènes et activités diverses pour le plaisir et la rencontre des habitant·es et autour duquel est aménagé un nouveau paysage importé dans le quartier, inspiré d’une géographie locale : les bocages qui caractérisent les campagnes des bords de l’Huisne et de la Sarthe en général. Les transitions entre le nouveau jardin, lieu autonome sur un socle plat, et les espaces qu’il surplombe légèrement à l’est et à l’ouest sont aménagées de manière particulièrement soignée et douce. Chacune fait l’objet d’un dessin qui en fait un lieu singulier : deux larges rampes de 4 % aux formes résultantes du dessin du jardin-bocage ; un large escalier servant de tribune face à l’ancien supermarché devenu halle sportive ; un dispositif de bancs linéaires fichés dans la pente pour s’asseoir sous les grands arbres existants, conservés précieusement pour leur ombre estivale. Le marché des Sablons prend place au même endroit, prolongeant ainsi l’animation du quartier, et renforçant son rôle d’espace de vie.

L’architecture de la maison du projet est épurée, ses façades adaptées et les espaces intérieurs vidés pour permettre l’accueil d’activités au service des enfants, des jeunes, des associations de quartier ou de la collectivité. L’ensemble des programmes actuellement abrités sera à terme redirigé vers les espaces proposés dans le socle du Laffitte.

La dynamique d’achat actuelle des espaces commerciaux aux abords du Laffitte est à la fois une chance et un levier programmatique à long terme mais elle implique, du fait de la vacance, à moyen et court terme, une dégradation réelle du cadre de vie général au sein du quartier des Sablons.

Transformer – plutôt que démolir – est une opportunité d’utiliser le potentiel bâti (Laffitte + galerie nord) pour réactiver et embellir dès maintenant le cadre de vie et recouvrer l’espace commun au profit des habitantes et habitants sans attendre la transformation globale du bâtiment Le Laffitte.

Ce potentiel d’espaces permet une latitude importante à court terme et la possible occupation à moyen terme de nouvelles activités artisanales au sein du quartier. Le projet propose une stratégie de “ré-occupation” très rapide de l’espace public et des espaces attenants pour assurer la permanence des services/commerces de première nécessité et l’activation d’occupations temporaires qui permettront d’envisager une dynamique positive au cœur du quartier des Sablons.

01 89 16 99 83

36 rue de Bagnolet, 75020 Paris

9 rue basse, 89740 Pimelles